1、进一步深化统整地理常识的能力

在第一阶段复习时,要点落实到章节,用的时间较长,是以单元为单位重点解说要点之间的联系。在第二阶复习时,应复习要点地理学科的主干常识,加大常识的总结整理,形成我们的常识体系,提升剖析问题和解决问题的能力。应该注意常识之间内在联系。针对复习过程中所暴露出来的一系列问题,应该在精读课本的基础上多换角度考虑,多借用几个载体来整理常识,从而学会常识之间的逻辑关系,以便提升运用常识的迁移速度。如气候常识,就可依据气候的具体分布、气候的特点、影响气候的成因、各种气候种类的判断、气候对工农业的影响、气候资源的借助与评价这一线索进行常识串联;也可借助地区图对中国各分区之间、中国某地区与世界某地区之间气候资源的借助等进行对比联系;还可对各大洲相同的气候种类进行影响原因的逐一对比等。还应该注意常识归类。在回归课本预防常识遗忘的同时,应该做好常识的整理和归类工作,对高中地理重点常识总结和主干常识进行归类,可得出几个种类。

(1)影响原因类。如影响太阳辐射强度的原因、影响气候的原因、影响等温线弯曲变化的原因、影响海水温度和盐度的原因、影响地震烈度大小的原因等。

(2)区位原因类。如工农业的区位原因、人口分布和迁移的区位原因、交通(铁路、港口等)建设的区位原因等。

(3)手段和意义类。如降低水土流失的手段、降低土壤次生盐碱化的手段、解决水资源不足的手段等;修建铁路有哪些用途和意义、西气东输和西电东送有哪些用途和意义等。

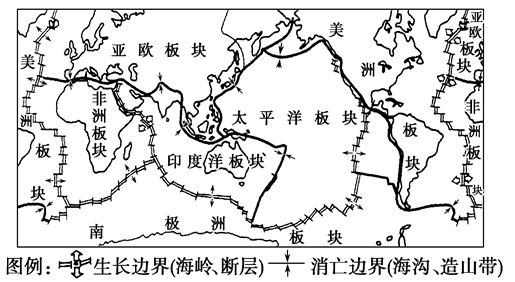

2、提升读图、析图能力

地图是地理学的第二语言,也是地理学习的要紧工具。因此绝大多数高考考试题都以地图为载体考查考生从图中提取信息、解析信息的能力。命题的图像多种多样,而且多数是课本中图的变形或革新。近几年的文科综合考试试题中,地理部分出现较多的图形种类有:日照图、模式图、等值线图、地理数据统计图(表)或地区地图等等。虽然多种多样,变化各异,但其本质都是反映地理事物的空间分布、时间变化、地理事物之间的关系(数目关系、逻辑关系等),因此在复习时应注意对图表进行分类整理,抓住其共性,总结读图规律,提升读图、析图能力。

(一)学会好读图的基本步骤

(1)先看所给地图的图名。图名是一幅地图的双眼,它常常概要地表明地图所示的地区和主题内容。比如中国工业布局的变化图,不只表明了地图所示地区是中国,还表明了地图所示内容是中国工业布局的时空变化。

(2)细辨图中图例。当地图上出现多项地理事物的空间分布时,第一可从图例中找出各项地理事物的名字,然后分门别类地分辨辨别它们的分布特征。

(3)看重图中分界线。地理分界线是判断地理事物分布的要紧依据,如洲界线、国界线、日界线、晨昏线等。

(4)注意空间地方或形象特点。可通过地理事物的地方或形象特点来认识其分布。如深圳坐落于珠江口东岸,而珠海坐落于西岸;法国的轮廓近似六边形,智利的轮廓像长剑。通过阅读较熟知的或有肯定意义的地理事物,如城市、铁路、公路、河流等,然后再沿某一方向顺序去读图。

(5)剖析判断。在地图上知道某一地理事物的空间分布特征时,可以从整体到局部作层层剖析,找出规律,最后作进一步剖析成因。

(6)勿漏辅图。有的地图配有辅图,如课本中的洋流图,就配有一幅北印度洋夏天洋流辅图,国内的地图总是配有一幅南海诸岛的辅图。辅图有时有非常重要的信息,读图时更应该注意主图与辅图的关系及相对应的地方,不可忽略。